定期発注法とは?発注点、発注量の決め方などについてまとめました。

[latexpage]

【はじめに】定期発注法とは

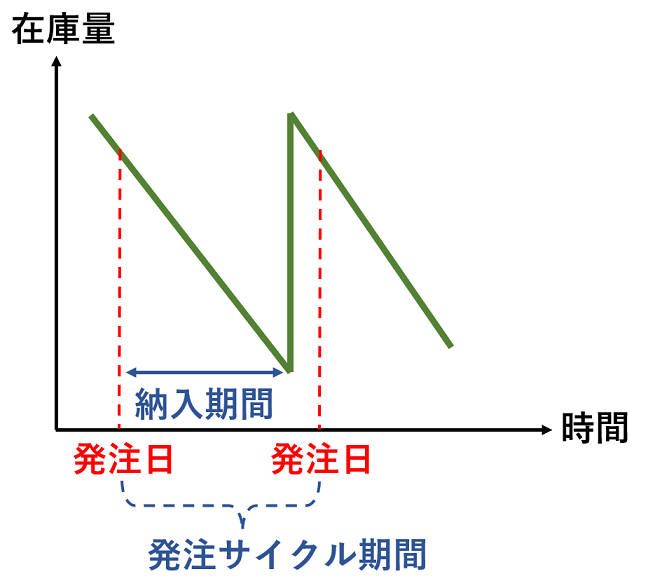

定期発注法とは、発注する期日を固定し、発注量をその都度変更する手法です。

需要が安定しているときに向いています。

発注期日は、会社の事情により月初め、毎週月曜日などに固定して設定されます。

あらかじめ定められた発注の間隔を「発注サイクル期間」といいます。

| – | 定期発注法の特徴 |

|---|---|

| 1 | 発注量はその都度変わるため、需要変動や季節変動に対応可能。 |

| 2 | 発注点手法に比べて在庫量が減る。 |

| 3 | ABC分析のAグループに向いている。 |

| 4 | リードタイムが長くてもよい。 |

| 5 | 事務の手数がかかる。 |

【発注量】決め方

定期発注法では、発注期日は決まっているため、発注量をどのように決定するかが重要になります。

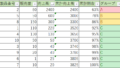

ただし、販売量や納入期間は変動するので、それに対する安全度(安全在庫量)を考慮し、以下の式で発注量は計算されます。

発注量 = (「発注サイクル期間 + 次の納入期間」の販売量) – (発注日の在庫量) + (安全在庫量)

| – | おすすめ記事 |

|---|---|

| 1 | ■【情報処理入門】テクノロジ系、マネジメント系、ストラテジ系、資格試験 |

| 2 | ■【OR・IEとは】線形計画法、ゲーム理論、品質管理手法など |

コメント